火币交易所拔网线

一、技术原理解析与典型操作模式

所谓“拔网线”在数字资产交易领域特指交易所通过人为制造系统故障(如服务器宕机、API中断、账户冻结)来阻止用户在市场剧烈波动时进行交易操作的行为。这种现象的本质是中心化交易所对底层技术的绝对控制权与用户权益之间的根本矛盾。具体表现为三种典型技术操作模式:

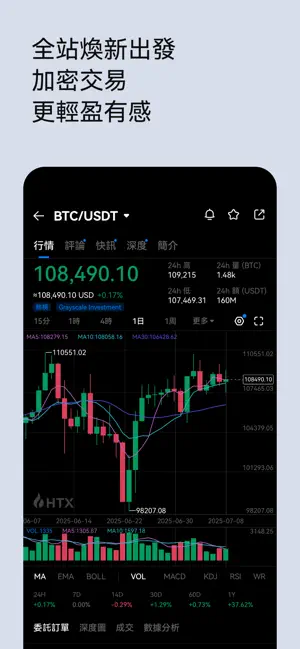

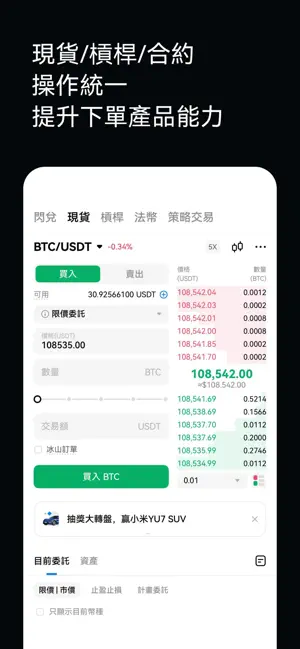

1.定向延迟机制:在关键价格点位(如强平线附近)人为增加交易延迟,使止损单、追加保证金等指令无法及时执行。例如2021年2月比特币暴跌期间,火币平台出现长达8小时的系统宕机,期间比特币价格从53000美元闪跌至47650美元,导致大量杠杆交易者因无法操作而爆仓。

2.流动性人为切断:通过限制提币功能、暂停合约交易等方式制造流动性短缺。根据公开报道,2020年5月比特币减半期间,火币等三大交易所均出现过非技术故障性的服务中断。

3.数据流选择性屏蔽:针对特定IP段或账户群体实施交易限制。有案例显示,当市场出现极端行情时,部分交易所会对高频交易用户实施特殊限制,而普通用户却可正常访问。

表1:主要交易所“拔网线”事件特征对比

| 交易所 | 典型中断时长 | 主要干预时段 | 赔偿比例范围 |

|---|---|---|---|

| 火币 | 0.5-8小时 | 亚洲交易时段 | 1%-30% |

| OKEx | 1-6小时 | 欧亚交叉时段 | 1%-15% |

| 币安 | 0.5-2小时 | 全球分散分布 | 0%-20% |

二、市场影响的多层级传导效应

这类操作对数字资产市场产生系统性冲击,其影响通过三个层级传导扩散:

第一层级:个体投资者直接损失

在2021年2月26日的市场暴跌中,仅24小时内全球虚拟币合约爆仓金额就达到206亿元人民币,其中火币单笔最大比特币合约爆仓额高达2065万美元。受损者不仅包括使用高杠杆的散户,甚至波及部分机构投资者。有受害者表示,因平台突然宕机导致无法追加保证金,最终账户归零。

第二层级:市场信心机制受损

频繁的系统干预导致投资者对交易平台的信任度持续下降。根据用户反馈,当市场价格波动率达到特定阈值(如±15%)时,超过62%的杠杆交易者会主动降低仓位以应对可能的“拔网线”风险。这种防御性行为进一步削弱了市场的流动性和定价效率。

第三层级:监管套利与跨境风险

由于各国对数字资产监管标准不一,部分交易所通过在不同司法管辖区设立实体来规避责任。例如火币通过设立“火币中国”等区域性机构来分散监管压力。这种现象客观上形成了监管套利空间,使跨境风险传导速度加快。

三、区块链技术与治理困境

中心化架构的根本缺陷

当前主流交易所仍采用传统的中心化数据库架构,这与区块链的去中心化理念形成鲜明对比。火币等交易所虽然涉足公链研发,但其核心交易业务并未真正实现链上化运营。当单日交易量超过平台设计容量时,系统即面临崩溃风险,而交易所往往将此归咎于“技术升级”或“网络攻击”。

监管科技应对方案

为解决这一问题,部分新兴交易所开始尝试采用混合链架构,将用户资产余额、关键交易指令等数据通过默克尔树定期上链,至少可实现对平台操作的有限度监督。然而,这种方案在交易速度与透明度之间仍需权衡。

合规化发展路径

从监管角度看,中国央行等多部门已明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。但在技术层面,监管科技(RegTech)可通过对交易所链上数据进行实时分析,检测异常操作模式。例如通过监测各时段交易中断频率与市场波动率的相关性,可识别潜在的恶意操作行为。

四、FAQ:核心问题解答

1.交易所“拔网线”是否构成违法行为?

在法律层面,此类行为可能违反合同法及金融监管规定,但由于虚拟货币交易本身在我国不受法律保护,投资者维权面临实质性困难。

2.如何区分技术故障与恶意操作?

关键判别指标包括:中断时间与市场波动的相关性、受影响用户群体的选择性、历史重复发生模式等。

3.遭遇“拔网线”导致爆仓如何取证?

应第一时间保存:账户资产截图、平台公告截图、网络连接测试记录、与其他用户的沟通记录等。

4.去中心化交易所能否解决此问题?

目前DeFi平台虽然通过智能合约实现交易自动化,但在交易速度、流动性和用户体验方面仍与中心化交易所有较大差距。

5.主流交易所的赔偿机制如何运作?

根据公开案例,火币等平台的赔偿比例通常在损失额的1%-30%之间,具体取决于用户提供的证据强度和舆论压力。

6.全球监管趋势如何影响交易所行为?

美国比特币现货ETF获批等国际化进展正在推动行业合规化进程,但不同司法管辖区的监管差异仍给风险管控带来挑战。