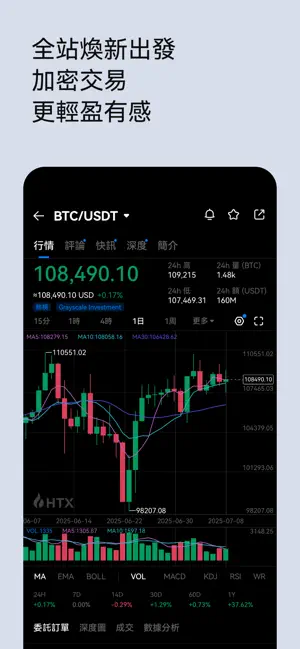

火币充值错币种

在加密货币交易生态中,资产充值是用户参与市场活动的首要环节,然而“充值错币种”事件频发,成为导致用户资产损失的典型风险点。这种现象不仅暴露了区块链操作中地址兼容性、代币标准的复杂性,更凸显了普通投资者对底层技术认知的不足。以火币等主流交易平台为例,其支持多链多币种充值的特性,在提升灵活性的同时,也为误操作埋下了隐患。本质上,这类问题源于区块链网络本身的不可逆性与跨链协议的局限性——一旦交易被网络确认,资产将永久流向目标地址,且除非私钥持有者配合,否则无法追回。随着加密货币市场持续发展,此类操作风险已从个别案例演变为行业级挑战,亟需从技术规范与用户教育双向切入解决。

一、技术原理解析:为何充值错误会导致资产丢失

区块链网络通过加密算法生成独一无二的地址串,作为资产接收的标识符。不同区块链采用不同的地址编码规则(如比特币Base58、以太坊Hex),而同一链上的不同代币可能共享相同地址格式。例如,用户在火币平台充值时,若将ETH(以太坊原生代币)误存入ETC(以太坊经典)地址,由于两条链的账本互不通信,资产将永远滞留于目标链而无法被原始发送方控制。更复杂的情况出现在智能合约代币领域:基于以太坊ERC-20标准的代币需通过智能合约交互完成转账,若用户直接向合约地址充值(非个人钱包地址),代币将被永久锁定在合约中。以下表格展示了主流区块链网络的地址特征与兼容风险:

| 区块链网络 | 地址前缀示例 | 支持代币标准 | 典型兼容性风险 |

|---|---|---|---|

| 比特币主网 | 1/3/bc1开头 | BEP-20等跨链映射 | 误充至BCH、BSV分叉链地址 |

| 以太坊主网 | 0x开头 | ERC-20/ERC-721 | 与ETC、BSC链地址混淆 |

| 波场TRON | T开头 | TRC-10/TRC-20 | 与以太坊地址格式冲突 |

需特别注意的是,部分山寨币通过分叉或复制代码生成与主链高度相似的地址体系,例如比特币现金(BCH)地址与比特币(BTC)仅在前缀字符存在细微差异,用户在不核对完整地址的情况下极易发生误操作。此外,交易所为优化用户体验推出的“自动映射”功能(如火币的多链钱包),虽可处理部分跨链充值,但遇到非标准代币或未经认证的链上资产时,系统将无法识别并完成贷记。

二、风险场景分类与后果分析

根据链上数据统计,充值错币种主要集中表现为以下三类场景,其造成的经济损失与恢复难度呈阶梯式上升:

1.主网代币误充至分叉链地址

当用户向BCH地址充值BTC时,由于两条链共享相同的加密算法(SHA-256),交易可能在技术上被BCH网络确认,但由于火币平台未在BCH链上维护对应BTC托管钱包,资产将处于“虽存在但不可控”状态。2023年某知名交易所披露的数据显示,此类错误占全年客服工单量的37%,单笔损失最高达50BTC。这类情况的特殊之处在于,错误充值地址的私钥可能由交易所掌握(若为平台热钱包),也可能完全失控(若为外部地址)。

2.智能合约代币误充至合约地址

以太坊生态中,用户将USDT等ERC-20代币直接发送至代币发行合约地址(0x开头的智能合约代码存储位置),代币将被记录为合约余额,但无法通过常规方式提取。这是由于智能合约默认仅响应标准调用方法,而直接转账交易不触发余额分配逻辑。知名安全机构SlowMist曾分析指出,截至2024年,超过2000万美元的ERC-20代币因此类错误被永久锁定。

3.跨链资产充错目标网络

随着Layer2与侧链解决方案普及,用户常需在Polygon、Arbitrum等网络间转移资产。若用户在火币选择“ERC-20网络充值”但实际通过BSC网络发送,由于跨链桥接节点未同步交易数据,资产将滞留于源链而无法在目标链显现。例如,某投资者在2024年3月将价值12万美元的ETH通过错误链上发送,尽管在区块链浏览器可查证交易成功,但平台方因无法验证跨链交易有效性而拒绝入账。

三、防范与补救措施体系化方案

为降低充值错误概率,需要构建“操作前验证-执行中确认-发生后响应”的三层防护体系:

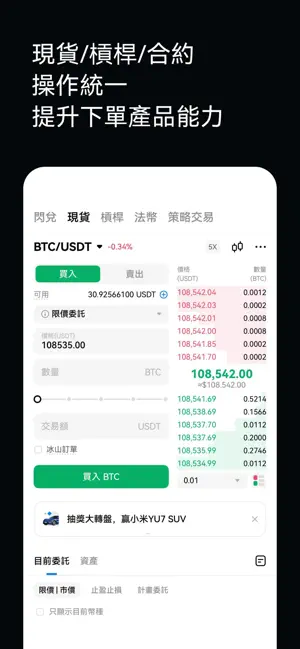

操作规范层面,应严格执行“地址三段校验法”:复制地址后比对首尾各6位字符,使用二维码扫描替代手动输入,充值前进行微小金额测试(如0.001ETH)。火币等交易平台已在充值页面增设网络类型警示标识,例如充值USDT时明确区分TRC-20、ERC-20、OMNI等协议选项,并以色块区分风险等级。

技术辅助层面,建议启用钱包的“地址本”功能,为常用地址添加备注标签。核心原则是:任何情况下都不应向未知合约地址、分叉链地址或未经平台明确支持的网络进行大额转账。对于DeFi资深用户,可配置MetaMask等钱包的自定义网络列表,避免误连测试网络或钓鱼节点。

应急响应层面,一旦发生错误充值,用户应立即执行以下步骤:

1.保存交易哈希(TxHash)并通过区块链浏览器确认交易状态;

2.联系交易所客服提供完整操作凭证;

3.对于涉及智能合约的错误,可尝试联系项目方查询回收机制。需要注意的是,若错误充值地址为交易所控制,且目标代币属于平台支持范围,理论上存在找回可能,但需支付高额技术服务费(通常占资产价值的20%-50%)。

四、行业协作与标准演进方向

解决充值错币种问题需要产业链各环节协同努力。交易平台应推进地址格式标准化,例如采用域名绑定系统(如ENS)简化识别过程。监管部门可倡导建立“跨链资产充值与恢复协议”,明确各方的权利义务边界。技术社区则需持续优化轻节点验证方案,使用户可本地验证地址有效性,而非完全依赖第三方提示。

从长远看,随着账户抽象(ERC-4337)等新标准落地,未来用户或可通过智能合约钱包设置“充值拦截规则”,当检测到非常规充值模式时自动暂停交易。同时,保险类DeFi产品可开发“误操作险”,为数字资产转移提供对冲工具。

FAQ

1.充错币种后交易平台是否必须退还资产?

不必然。区块链交易具有不可逆性,平台仅在控制错误地址私钥且技术可行时协助处理,且有权收取相应服务费用。

2.如何区分以太坊与波场地址?

以太坊地址始终以“0x”开头,长度为42位;波场地址以“T”开头,长度为34位。建议使用钱包内置的地址校验工具主动验证。

3.小额测试充值成功,大额充值却失败的可能原因?

可能涉及交易所风控策略:大额交易会触发额外验证流程。同时需排查是否因网络拥堵导致手续费不足。

4.哪些代币最容易发生充值错误?

稳定币(USDT、USDC)因支持多链发行而风险最高,其次是分叉币(如BCH、BSV)和同名山寨币。

5.智能合约代币误充至合约地址有例外找回情况吗?

极少数项目方会在合约中预留应急提取函数,但需证明资金所有权并支付高额成本。多数情况资产将永久损失。

6.跨链桥接是否会增加充值错误风险?

会。跨链桥需在源链锁定资产并在目标链铸造映射代币,任一环节错误都可能导致资产滞留。

7.硬件钱包能否避免此类问题?

硬件钱包可防范私钥泄露,但无法防止主动发起的错误交易。操作员仍应严格验证地址与网络类型。

8.交易所标注的“充值勿使用智能合约”具体指什么?

指应避免通过合约调用发起转账,而应使用普通转账功能。否则会因Gas限制或合约兼容性问题导致失败。

9.错误充值后向对方地址发送邮件请求退还是否有效?

效果有限。区块链地址通常不与真实身份绑定,除非对方自愿配合,否则无法通过通信途径追回。

10.如何验证某代币在特定交易平台是否支持充值?

应查阅平台官方公告或支持页面的“可充值代币列表”,避免依赖第三方数据源。