火币受害者集体跳海

一、事件本质:技术自由与人性盲从的碰撞

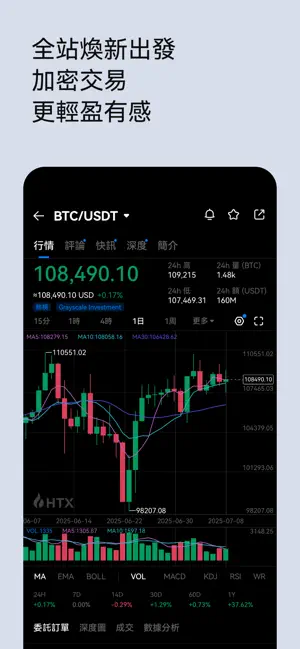

当“火币受害者集体跳海”成为社会议题时,其背后反映的是区块链生态中技术理想主义与市场投机文化的剧烈冲突。比特币作为基于密码学与分布式网络的创新型资产,其核心价值在于通过算法实现货币政策的不可篡改性,这与传统金融体系中央行可无限增发货币的特性形成鲜明对比。然而,区块链的技术中性原则决定了其既可能成为瑞·达利欧所说的“数字黄金”,也可能因市场滥用沦为《红与黑》中描写的阶级跃升幻梦载体。

二、市场机制:流动性陷阱与信息不对称

在2024-2025年的市场周期中,比特币现货ETF获批与减半事件形成了双重驱动。但机构投资者入场带来的价格发现机制,并未改变底层市场的脆弱性。数据显示,亚洲交易量占全球70%以上,而国内投资者通过“暗道”参与交易的行为,使其暴露在无法律保护的风险敞口中。

主要风险传导路径表

| 风险层级 | 技术特征 | 市场表现 | 典型案例 |

|---|---|---|---|

| 系统风险 | 代码开源性与跨链互操作性缺失 | 交易所连环暴雷 | FTX破产引发流动性危机 |

| 监管风险 | 匿名性与跨境流动矛盾 | 政策突然收紧 | 2021年国内全面清退交易平台 |

| 操作风险 | 私钥保管机制缺陷 | 资产被盗无法追回 | 多次交易所黑客事件 |

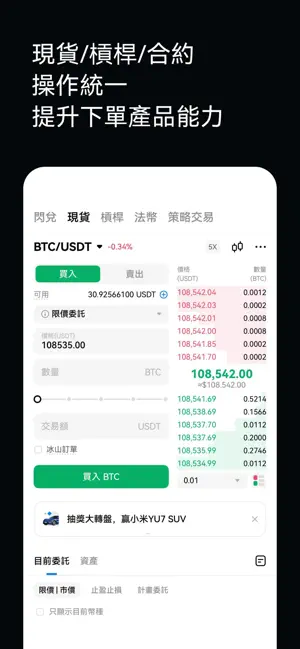

三、技术解构:去中心化理想与中心化现实的悖论

尽管比特币白皮书强调点对点电子现金系统的愿景,但实际运行中仍依赖中心化交易所作为法币入口。这种结构性矛盾导致“90后”投资者路宁等群体在价格波动中陷入被动,其持有的半个比特币既可能成为“阶级跃升的通行证”,也可能变为“财富清零的判决书”。区块链的不可逆特性在此显现出双刃剑效应:既保障了交易历史的透明可信,也封堵了错误操作的回转空间。

四、监管演进:法律空白与风险自担的边界

自2013年央行等五部委将比特币定义为“特定的虚拟商品”以来,监管政策持续收紧。2021年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确将相关业务活动定性为非法金融活动。这种制度环境使得迈克尔·布瑞所设想的“新型货币发行体系”在中国面临制度性约束。

五、群体心理:叙事经济与认知偏差

比特币价格的剧烈波动本质上反映的是不同叙事版本的更替。早期密码朋克社区的“技术自由主义”叙事,逐渐被“抗通胀资产”和“富豪游戏”等竞争性叙事取代。这种叙事竞争导致投资者产生“锚定效应”,将短期价格波动错误关联为长期趋势。

六、风险防范:技术理性与市场教育的双重路径

建立三维防御体系:

1.技术层面:掌握非对称加密原理,理解UTXO模型与账户模型的差异

2.市场层面:识别山寨币与比特币的价值存储差异

3.法律层面:认清虚拟货币在中国不具有法定货币地位的法律事实

常见问题解答

1.比特币真正价值支撑是什么?

其价值源于算法创造的稀缺性(2100万枚上限)与分布式网络达成的共识机制,而非传统意义上的国家信用背书。

2.交易所暴雷后资产追回可能?

基于区块链不可篡改特性,链上交易确权清晰,但中心化交易所的内部操作仍存在信息黑箱。

3.区块链匿名性是否绝对?

地址生成无需实名,但交易记录永久公开,通过链上数据分析仍可追溯资金流向。

4.减半事件对价格影响机制?

通过调控供给侧影响市场预期,2024年4月减半使区块奖励从6.25BTC降至3.125BTC。

5.中本聪白皮书核心创新点?

创造性地将工作量证明、时间戳链式结构、点对点网络结合,实现双重支付问题的解决。

6.机构投资者入场的影响?

贝莱德等“正规军”改变市场结构,但同时也增加与传统金融市场的联动风险。

7.中国监管政策演变逻辑?

从最初承认“虚拟商品”属性到明确“非法金融活动”,核心在于防控金融风险。

8.加密货币与主权数字货币本质区别?

前者是民间创造的算法资产,后者是国家信用的数字化延伸,二者在法偿性上存在根本差异。

9.私钥丢失的技术解决方案?

基于密码学原理,私钥丢失意味着资产永久性灭失,这是去中心化系统权力与责任对等的体现。

10.如何看待“价值存储”与“支付工具”的功能冲突?

比特币高波动性制约支付功能,但其固定总量特性又强化存储价值,形成功能悖论。