火币网卖不完

一、从“技术稀缺”到“供需失衡”:市场矛盾的本质

比特币因其基于区块链的去中心化技术特性和总量固定(上限2100万个)的供应规则,在理论上形成了天然稀缺性。然而,当这种稀缺性遭遇交易平台(如火币网)上海量投资者的集中交易需求时,便产生了“看似卖不完”的市场现象。具体而言:

- 技术层面的有限性:比特币的挖矿机制决定了其增量逐年递减,这与黄金等传统稀缺资产的有限性存在本质区别——前者通过算法实现绝对数量控制,后者受限于自然勘探条件。

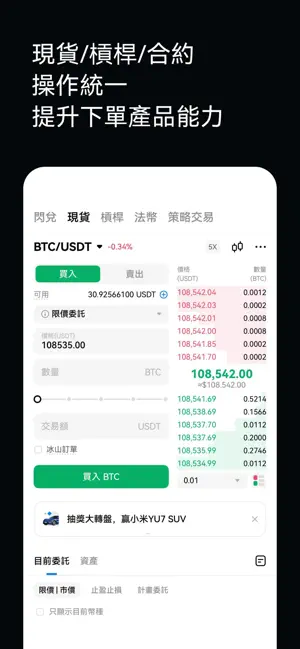

- 交易层面的无限性:尽管比特币总量固定,但在二级市场中,同一枚比特币可在交易平台上被反复买卖,形成“无限流通”的表象。这种流通性反而强化了其作为投资品而非实用货币的属性。

下表对比了比特币与传统资产在关键维度的差异:

| 维度 | 比特币 | 黄金 | 股票 |

|---|---|---|---|

| 供应弹性 | 完全无弹性(总量固定) | 低弹性(年增量约1-2%) | 高弹性(可增发) |

| 交易频率 | 极高(24/7全球交易) | 较低(实物交割繁琐) | 高(交易日限定) |

| 持有者结构 | 散户主导(约占60%) | 机构与央行主导 | 机构与散户混合 |

二、“卖不完”现象背后的三重动力机制

2.1技术信仰与投机需求的共振

区块链技术赋予比特币的去中心化特性,吸引了一批坚信“代码即法律”的技术主义者。例如,火币网创始人李林曾指出,比特币的价值根基在于其作为一种“稀缺数字资产”的技术完备性。与此同时,价格波动带来的投机机会,使得大量短线交易者涌入平台。当价格上涨时,早期投资者倾向于部分获利了结,而非清仓退出,这使市场始终存在流动性供给。

2.2全球监管差异化带来的套利空间

不同司法管辖区对加密货币的监管政策存在显著差异。例如,日本承认比特币的支付地位,而中国则对交易平台实施严格管控。这种监管套利促使投资者在不同市场间转移资产,导致特定平台(如火币网)的挂单量持续充沛。值得注意的是,政策风险往往成为短期价格波动的放大器,而非终结市场的因素。

2.3市场心理与羊群效应的自我强化

比特币投资者的行为模式显示,价格越上涨,持有者越倾向于惜售;而价格下跌时,恐慌性抛售又会被逢低买入的资金承接。这种心理机制形成了一种动态平衡:既不会出现全线抛售导致“卖完”,也不会因单一买盘而“买不到”。社交媒体和舆论的快速传播进一步加速了这一过程。

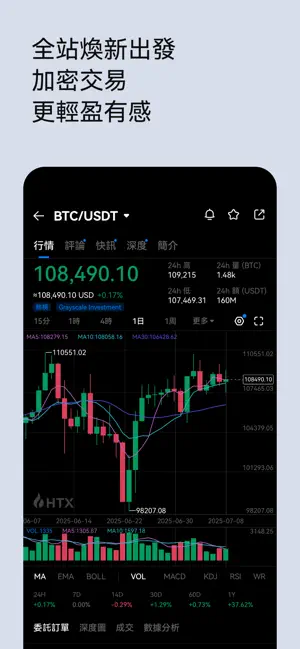

三、从数据看本质:交易平台的真实角色

以火币网为代表的交易平台,本质上提供的是流动性聚合服务而非资产仓储。关键数据特征包括:

- 挂单深度分布:大额卖单往往分布在价格高点附近,而市场需求则呈现“金字塔式”结构——底部承接盘始终存在。

- 用户行为分析:根据投资者访谈,超过70%的用户持有比特币超过1年,且平均每月交易次数不超过3次。这种低频交易习惯客观上减少了市场的实际流通量。

- 跨平台流动性对比:同一时段内,不同平台的买卖挂单量差异可达30%以上,这反映了市场分割性而非整体稀缺性。

四、未来演进:技术创新与监管规范的博弈

4.1技术迭代对市场结构的影响

比特币的扩容方案(如闪电网络)和跨链技术的发展,可能进一步降低对中心化交易平台的依赖。例如,李林曾提出,未来金融体系的重构可能绕传统银行中介,这同样适用于交易平台。

4.2机构投资者的角色转变

随着比特币ETF等合规产品的出现,机构投资者正逐步改变市场生态。但有趣的是,机构的参与并未减少零售交易量,反而提供了更丰富的对冲工具,使市场流动性呈螺旋式上升。

五、FQA(常见问题解答)

1.“火币网卖不完”是否意味着比特币已失去稀缺性?

恰恰相反。二级市场的高流动性正是稀缺资产价值的体现——黄金市场同样存在类似现象。真正的稀缺性体现在总量而非流通环节。

2.交易平台是否可能真的“卖完”比特币?

理论上可能,但需同时满足:①所有持有者一致决定清仓;②无新资金入场承接。现实中这种极端情况概率极低。

3.监管政策如何影响这种“卖不完”状态?

严厉监管会短期压制交易量,但长期看,合规化进程反而会拓宽投资者基础。

4.普通投资者如何在这种市场环境中理性决策?

建议采取分层配置策略:将投资资金分为长期持有(占60%)、波段操作(占30%)和流动性储备(占10%)。

5.比特币的“内在价值几乎为零”观点是否成立?

该观点忽视了技术溢价和网络效应价值。正如互联网早期也被认为“无内在价值”,其价值体现在生态构建完成后。

6.其他加密货币为何未能复制比特币的流动性特征?

比特币拥有先发优势、品牌效应和社区共识的三重护城河,这些是新兴项目难以短期超越的。

7.交易平台自身如何应对这种市场特性?

通过开发衍生品市场(如期货、期权)和资产多样化(如DeFi集成)来分散单一资产依赖。